Dato che ho passato una settimana a fare tisane per il bimbo, ho pensato utile ripassare i basic facts sull’influenza e sulle possibili armi non convenzionali da usare (oppure da non usare). Ed ora ve lo riverso :-).

Intanto iniziamo proprio dall’inizio…

Virus

Oggettini quasi-vivi composti da acido nucleico (DNA o RNA) inserito in un involucro proteico (capside) e in certi casi (virus rivestiti) in una membrana lipoproteica. Le dimensioni vanno da 20 nm a 250-300 nm.

Classificazione virale

I virus possono essere classificati secondo la presenza di DNA o RNA, a singola o doppia elica. Se ne conoscono più di 70 famiglie, 20 negli uomini. A differenza degli organismi superiori, non è possibile costruire un albero genealogico dei virus al di fuori della famiglia, unico raggruppamento naturale che mostri somiglianze di strutture genomiche e geni omologhi.

Influenza

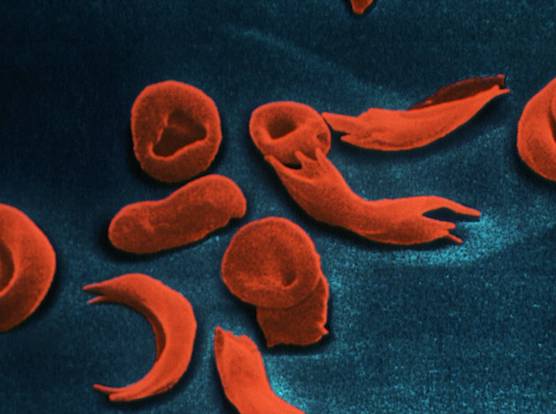

I virus dell’influenza appartengono (secondo la classificazione di Baltimora) al V gruppo virale, alla famiglia delle Orthomyxoviridae, con RNA a elica singola, senso negativo, con rivestimento lipoproteico.

I virus influenzali che colpiscono l’uomo appartengono a tre serotipi: A, B e C. I virus del tipo C sono relativamente innocui, quelli del tipo B sono abbastanza rischiosi da giustificare la comprensione nella vaccinazione, ma sono quelli di tipo A ad essere responsabili della maggior parte delle infezioni.

Il serotipo del virus è determinato da due proteine di superficie – emaglutinina (H) e neuramminidasi (N) – che permettono al virus di entrare nelle cellule e di passare da cellula a cellula. In particolare la emmaglutinina è necessaria sia per l’aggancio alla parete cellulare sia per la fusione. La emmaglutinina ha bisogno di essere “spezzata” da un enzima per funzionare nella fusione, e nell’uomo normalmente l’unico luogo dove questo enzima è presente è il tessuto polmonare.

Ci sono 16 sottotipi H e 9 N, che possono dare 144 serotipi HN, dei quali solo tre (H1N1, H2N2 e H3N2) sono stati osservati essere perfettamente adattati all’uomo, mentre combinazioni quali quella responsabile per la “aviaria” (ovvero la H5N1), possono infettare l’uomo occasionalmente ma sono virus aviari (naturalmente H5N1 potrebbe evolversi in una nuova pandemia se divenisse trasmissibile perfettamente tra uomo e uomo).

Ogni anno i virus del tipo A modificano leggermente le proprie proprietà antigeniche, in quello che si chiama il drift antigenico. Ma per tre volte nel XX secolo è stato osservato il cosiddetto shift antigenico, ovvero una modificazione radicale delle proprietà antigeniche con cambiamento del serotipi e quindi insorgenza di nuove pandemie.

1918

Dalla preesistente riserva genetica naturale del virus, gli uccelli acquatici, nel 1918 emerse (si adattò al nuovo ospite) il ceppo H1N1 che causò all’inizio (in primavera) una crisi di problemi respiratori di lieve entità, chiamata la “febbre dei tre giorni”, nella milizia di Fort Funston, in Kansas (ed una concomitante epidemia nei maiali nordamericani), da dove raggiunse altre basi militari negli Stati Uniti e quindi l’Europa. Questa prima ondata causò pochi decessi e la maggior parte degli infetti recuperò in pochi giorni. Essa fu seguita da una seconda “ondata” nell’agosto dello stesso anno, sempre di lieve entità anche se maggiore delle normali influenze stagionali (mortalità del 2.5% rispetto al normale 0.1%), che raggiunse il picco in settembre e novembre.

Nella primavera del 1919 si ebbe la terza (seconda secondo alcuni) ondata, e la situazione mutò gravemente dal punto di vista epidemiologico. La famigerata “spagnola” sembrava avere caratteristiche molto diverse: alcune vittime morirono nel giro di poche ore, ed erano suscettibili tutti i gruppi di età, dai più giovani agli adulti agli anziani. Colpì sia aree rurali sia cittadine, interessando, secondo alcune stime, 1/5 della popolazione mondiale ed uccidendo 50 milioni di persone. Il virus era mutato, diventando più virulento? In assenza di dati da comparare per accertare variazioni geno- o fenotipiche (l’unico ceppo di virus della H1N1 del 1918, ottenuto da tessuto polmonare appartenente ad un cadavere riesumato che era rimasto congelato nell’artico, era dell’ondata autunnale) è difficile dirlo con certezza; i dati sulla mortalità (5% nella ondata primaverile, 60% in quella di novembre) sembrano supportare l’idea dell’aumentata virulenza, ma ci sono altri possibili fattori, o cofattori: le condizioni ambientali invernali (aria fredda, maggior presenza di pneumococchi e staffilococchi), la situazione di guerra (maggioro promiscuità), la copresenza di altri agenti virali patogeni, e differenza delle popolazioni colpite.

Certo è che il virus H1N1 riesumato del 1918 è diverso da quello delle H1N1 stagionali odierne: ha l’abilità di replicarsi in assenza di tripsina (ovvero la sua emmaglutinina può essere spezzata da proteasi ubiquitarie e non solo da quelle presenti nel tessuto polmonare) e mostra un fenotipo molto aggressivo nella crescita nelle cellule dell’epitelio polmonare umano, ed è in grado di uccidere i ratti infettati.

1957

Nel 1957 avvenne il primo shift genetico conosciuto (teniamo presente che la prima caratterizzazione dei serotipi era avvenuta solo negli anni 30) che portò alla comparsa del serotipo H2N2 (derivante da una ricombinazione: 3 segmenti da virus aviario e 5 da H1N1) che causò la cosiddetta pandemia “Asiatica” che apparentemente eliminò H1N1.

1968

Nell’estate del 1968 avvenne il secondo shift genetico conosciuto che portò alla comparsa in Asia del sud di H3N2 (2 segmenti da virus aviari) e alla influenza di Hong Kong, che eliminò H2N2 e che fu responsabile di sporadici casi da settembre a dicembre negli Stati Uniti, in Inghilterra ed in Giappone. L’epidemia nell’emisfero settentrionale finì in aprile del 1969, mentre in Australia iniziò a gennaio dello stesso anno, scomparve in ottobre e ritornò nel giugno del 1970.

1976

Nel febbraio del 1976 si ha la riemergenza di un ceppo di H1N1 (che teoricamente doveva essere stato eliminato dalla comparsa di H2N2) simile a quello del 1918, nella milizia di Fort Dix, dove causò il decesso di un soldato. Molto velocemente (forse troppo velocemente?) il governo americano organizzò una vaccinazione di massa che raggiunse 48 milioni di americani, nonostante che il virus rimanesse limitato all’area di Fort Dix e sparisse molto velocemente (solo un ceppo collegato e poco virulento rimase presente fino a marzo). La vaccinazione venne sospesa dopo 532 casi di paralisi da sindrome di Guillain-Barré e 25 decessi apparentemente legati alle vaccinazioni. La vaccinazione causò cioè quindi più morti del virus (ma il virus non era veramene presente nella popolazione, che ricevette una cura inutile).

Il virus era così simile al virus H1N1 pre-1950 da far pensare ad un vero e proprio “congelamento” del ceppo. La riemergenza di H1N1 non eliminò H3N2 perché non era una novità per i soggetti di età maggiore di 20 anni, che avevano avuto la possibilità di incontrarlo prima del 1957, e quindi dal 1977 (ma alcuni autori ritengono fino dal 1918) ci sono due serotipi di influenza A circolanti, H1N1 e H3N2.

L’influenza H1N1 2009

La comparsa della nuova H1N1 rinforza l’opinione di alcuni autori che dal 1918 in poi siamo vissuti in un era pandemica dominata da H1N1, che continua a ritornare come una dinastia virale. Infatti, nonostante le iniziali affermazioni che si trattasse di un virus suino passato all’uomo, sappiamo che la nuova pandemia deriva da un virus H1N1 che include geni aviari, umani e suini. In effetti, il dato osservato che la virulenza del virus sia decresciuta con l’espandersi dell’area infetta si spiegherebbe bene con il fatto che esistono nella popolazione (in particolare in un terzo dei soggetti over 60) anticorpi preesistenti contro il virus, derivanti dall’immunizzazione o l’incontro con l’influenza stagionale.

E’ interessante, notano vari autori, il fatto che gli anticorpi prodotti da precedenti virus H1N1 non hanno dato protezione crociata dal H1N1 2009, forse perché gli epitopi del H1N1 2009 invece di stimolare la prodizione di anticorpi producono una risposta immunitaria cellulo-mediata, tramite cellule T citotossiche e sostanze chimiche tossiche.

Attività antivirale

La strategia è quella di interferire con l’abilità del virus di penetrare la cellula bersaglio. Il virus passa attraverso vari passaggi per penetrare: legame a recettori di superficie cellulare grazie all’antirecettore emagglutinina, che si lega alla glicoproteina con l’acido neuramminico; fusione dell’involucro lipoproteico; adsorbimento; penetrazione; denudamento; rilascio dei contenuti all’interno della cellula. La neuraminidasi (N) serve a sciogliere il legame tra H e glicoproteine della membrana cellulare, sia nel caso che la penetrazione non abbia successo, sia quando il virus replicato debba lasciare la cellula bersaglio.

Interferire con l’attacco alla cellula

Gli agenti usati al momento per interferire con queste fasi possono mimare la proteina associata al virus (VAP) e legarsi ai recettori virali; possono mimare il recettore cellulare e legarsi al VAP. Sono però strategie molto costose da sviluppare.

Altri agenti possono inibire la penetrazione e/o il denudamento (Amantadina e Rimantadina per l’influenza, Pleconaril per i rinovirus del raffreddore e vari enterovirus)

Intervento durante la sintesi virale.

Un secondo approccio è quello di mirare ai processi che sintetizzano le componenti virali dopo l’invasione del virus stesso. Un modo tipico per farlo è inibire la trascrittasi inversa, l’enzima che sintetizza la trascrizione da RNA a DNA (acyclovir per HSV, AZT per HIV, Lamivudina per HBV). Un altro modo è quello di bloccare la fase di trascrizione di mRNA (necessario per la sintesi proteica), oppure la fase di traduzione.

Approccio diverso è quello di inibire la proteasi, un enzima che taglia le catene proteiche virali perché possano poi assemblarsi nella configurazione finale, oppure di inibire del tutto l’assemblaggio (come la Rifampicina).

Rilascio

L’ultima fase del ciclo virale è il rilascio del virus completo dalla cellula. Alcuni farmaci antiinfluenzali (Zanamavir, Oseltamivir) impediscono il rilascio virale bloccando la neuraminidasi.

Virus e resistenza

Sia i farmaci antivirali (acyclovir) sia i vaccini possono causare insorgenza di resistenza nei virus. Questa seconda resistenza è la meno conosciuta. Vediamo qualche sempio di resistenza ai vaccini:

- Virus dell’epatite B: la vaccinazione è iniziata nei primi anni 80. Il vaccino contiene un antigene ricombinante di superficie, ed il determinante a è il target primario degli anticorpi. Nel 1990 è emerso il primo caso di sostituzione nel gene S codificante per a, e negli anni si è evidenziato il fatto che la frequenza della resistenza aumenta la individui vaccinati.

- Influenza aviaria (H5N2) nei polli. Continuano ad emergere nuove linee virali resistenti.

- Malattia di Marek, causata dal virus dell’Herpes nei polli. Le prime vaccinazioni sono iniziate negli anni 60, e la prima campagna è stata di successo; già la seconda campagna (negli anni 70) non è risultata più sufficiente ad assicurare una copertura paragonabile alla prima. La seconda generazione di vaccini, negli anni 80, è risultata insufficiente dopo pochi anni. La terza generazione è uscita negli anni 90.

- Infectuous Bursal Disease (IBD) nei polli, causato da un birnavirus. La vaccinazione è fallita.

Perchè falliscono?

Le “nuove” malattie virali sono molto differenti dalle prime (ad esempio le esantematiche), classici esempi del successo delle vaccinazioni. Nelle nuove malattie i ceppi virali sono capaci di operare anche in soggetti vaccinati, e la vaccinazione non è sterilizzante, non dura per tutta la vita e non è indipendente dai ceppi virali.

L’adattamento dei virus dipende certamente da meccanismi classici quali l’evoluzione degli epitopi e della virulenza, e in secondo grado da aumento della capacità immunosoppressiva, dall’aumento nella produzione di molecole smokescreen, dalla modificazione delle variazioni antigeniche, dalla modificazione del tropismo tessutale e dall’attivazione di vie di penetrazione alternative.

Il futuro è incerto e la scelta di usare target sempre più specifici nei virus può portare a conseguenze inaspettate e non prevedibili.

E ora passiamo alle strategie dello stregone. Iniziando dall’approccio a mio parere meno interessante da un punto di vista strettamente fitoterapico, ovvero l’azione direttamente virucida o virustatica degli olii essenziai. Più avanti esamineremo altre opzioni

Attività antimicrobica

E’ indubbio che l’attività antimicrobica degli olii essenziali (OE) sia quella con più supporto sperimentale. Il fatto che gli OE possiedano proprietà antinfettive, in particolare antimicotiche, concorda inoltre con le nostre conoscenze riguardo le funzioni di queste sostanze nelle piante, come difesa da infezioni secondarie a lesioni dovute all’azione degli erbivori..

Se quest’attività è data ormai per scontata, bisogna sottolineare come la maggior parte degli studi sia stata effettuata in vitro, e di come esistano ancora pochi studi clinici di buona qualità.

Il volume di dati sull’attività antimicrobica resta, comunque, significativo; sono stati testati molti e diversi patogeni: virus animali e vegetali, funghi micotossigeni, lieviti patogeni, differenti ceppi batterici, amebe.

Olii essenziali antivirali

Se tra gli olii specificamente virucidi troviamo spesso olii genericamente antinfettivi, come per esempio quelli con alto tenore in fenoli o eteri fenoliche (Cinnamomum zeylanicum cortex, Origanum hirtum, Thymus vulgaris, Lippia origanoides, Syzygium aromaticum), o ad alcoli (Zingiber officinale, Melaleuca alternifolia, Mentha x piperita, Santalum album, Cymbopogon martinii), emergono anche olii diversi dal solito, come Salvia officinalis, Hyssopus spp., Artemisia vulgaris, Laurus nobilis. In particolare sembra che la presenza di citrali sia importante per la attività antivirale (come Cymbopogon spp., Melissa officinalis). Vi sono poi olii essenziali interessanti ma molto poco studiati, come Santolina insularis, Heracleum spp., Artemisia arborescens, Cynanchum stauntonii, Salvia fruticosa, Minthostachys verticillata.

Qualche dettaglio: OE attivi sui virus influenzali

L’olio essenziale di varie specie di Heracleum hanno mostrato attività virucida in vitro sul virus dell’influenza.

L’olio essenziale di Houttuynia cordata e le molecole metil n-nonil chetone, lauril aldeide, e capril aldeide sono risultati virucidi, in vitro, sui virus dell’herpes simplex 1, dell’influenza e dell’HIV-1, in maniera tempo dipendente.

L’olio essenziale di radice di Cynanchum stauntonii (Ascelpiadaceae), i cui composti principali sono (E,E)-2,4-decadienal, 3-etil-4-metilpentanolo, 5-pentll-3H-furan-2-one, (E,Z)-2,4-decadienale e 2(3H)-furanone, diidro-5-pentile, è attivo in vitro sul virus dell’influenza con IC50s = 64 μg/ml. In un esperimento in vivo su modelli animali ha ridotto i decessi da influenza in maniera dose dipendente.

La trans-cinnamaldeide, uno dei principali composti dell’olio essenziale da corteccia di Cinnamomum zeylanicum e C. cassia, ha mostrato attività in vivo ed in vitro sul virus dell’influenza A/PR/8. Incubato a 40 μM con cellule di rene di cane preinfettate, ha ottenuto il massimo del controllo dell’infezione (29.7%) se somministrato 3 ore dopo l’infezione, e ha inibito la crescita del virus in maniera dose dipendente da 20 a 200 μM, quando il virus non è stato più individuabile.

Nei topi infettati con il virus PR-8 virus l’inalazione di 50 mg/gabbia/giorno ha aumentato la sopravvivenza in 8 giorni del 100% (rispetto al 20% dei controlli), ed ha grandemente ridotto la presenza virale nel fluido di lavaggio broncoalveolare dopo 6 giorni.

L’olio essenziale di Melaleuca alternifolia ed alcuni dei composti in esso contenuti (soprattutto terpinen-4-olo, ma anche α-terpinene, γ-terpinene, p-cimene, terpinolene e α-terpineolo) hanno mostrato attività inibitoria sulla replicazione del virus dell’influenza A/PR/8 virus H1N1 a dosi minori di quella citotossica (ID50 = 0·0006% e CD50 = 0·025%, indice di specificità 41,6). L’effetto su HSV-1 ed HSV-2 è stato molto minore (CD50 = 0·125%).

La propoli (non un olio essenziale ma rilevate comunque, potendo funzionare da resina veicolo) è risultata attiva sul virus dell’influenza aviaria.

Attività su altri virus

L’olio essenziale di Artemisia arborescens è risultato efficace su HSV-1 (del 50% a dosi di 2.4 microg/ml, dell’80% a dosid di 5.6 microg/ml) e -2 (del 50% a dosi di 4.1 microg/ml, dell’80% a dosi di 7.3 microg/ml) con azione direttamente virucida e inibente il passaggio da cellula a cellula e a dosi molto più basse di altri olii essenziali.

In uno studio recente gli olii essenziali di zenzero, sandalo, timo e issopo si sono dimostrati efficaci su herpes virus 1.

L’olio di Santolina insularis e di Melissa officinalis sono attivi su HSV-1 e -2. In particolare l’OE di melissa ha mostrato IC50 = 0.0004% ed inibizione del 98.8% per HSV-1, e IC50 = 0.00008% ed inibizione del 97.2% per HSV-2. L’OE di melissa agisce sul virus prima della penetrazione della cellula, ma non dopo.

L’olio essenziale di Salvia fruticosa ha mostrato una elevata attività virucida su HSV-1, e i diterpeni di Salvia officinalis mostrato attività antivirali.

L’olio essenziale di Myntostachys verticillata ha inibito sia HSV-1 sia il virus della pesudorabbia.

L’olio essenziale di eucalipto (non meglio specificato) ha ridotto del 57.9-75.4% i livelli di HSV.

L’olio essenziale di Laurus nobilis e i suoi composti beta-ocimene, 1,8-cineolo, alfa- e beta-pinene hanno mostrato attività antierpetica con IC50 = 120microg/ml e un indice di selettività pari a 4.16.

Altri olii attivi sono genericamente la Mentha xpiperita e l’Origanum vulgare.

Gli OE di Artemisia douglasiana e Eupatorium patens sono risultati attivi su HVS-1 e Dengue 2.

L’OE di Cymbopogon citratus è risultato attivo su HSV-1, con il 100% di inibizione a conc. di 0.1%, dell’80% a 0.05% e del 50% a 0.005%. Anche gli OE di Rosmarinus officinalis ed Eucalyptus globulus sono risultati interessanti, seppure non così attivi, causando inattivazione delle particelle virali.

Gli OE di Lippia alba, Lippia origanoides, Origanum vulgare e Artemisia vulgaris sono attivi sul virus della febbre gialla, con MIC di 3.7 microg/ml per i primi tre e di 11.1 microg/ml per l’ultimo.

Composti attivi e meccanismi d’azione.

Vari studi hanno identificato gli OE con molecole che portano un gruppo idrossilico, ovvero alcoli, fenoli ed eteri fenoliche, come quelli più attivi. In ricerche effettuate sugli effetti antimicotici delle molecole degli OE, le più attive si sono dimostrate quelle con un gruppo idrossilico legato ad un sostituente alchilico (fenoli come carvacrolo, timolo, iso-eugenolo ed eugenolo e aldeidi aromatiche come cinnamaldeide).

Attualmente l’ipotesi principale sui meccanismi d’azione è che l’attività antimicrobica vada di pari passo con l’attività citotossica e che quindi condivida lo stesso meccanismo, in altre parole una reazione associata alla membrana. Anche il legame tra attività antisettica e gruppi idrossi fenolici supporta quest’ipotesi, vista la riconosciuta attività dei fenoli a livello cellulare, con denaturazione di proteine batteriche o alterazione della membrana citoplasmatica.

I fenoli e le eteri fenoliche agirebbero sulla struttura e funzionalità della membrana cellulare, strato polisaccaridico (in G-), e parete cellulare, causando lesione drammatica e morte. Altri composti (forse gli alcoli) indebolirebbero solo la membrana senza causare lisi, stimolano il rilascio di enzimi autolitici, con lesione subletale e perdita delle capacità regolatoria e forse una azione mitocondriale.

Nei virus gli OE sembrano nella quasi totalità agire nella fase subito precedente alla penetrazione, molto poco nelle fasi di replicazione, e poco nella fase di replicazione e passaggio da cellula a cellula. Per queste ragioni si ipotizza che il meccanismo di azione sia quello della interferenza con l’involucro virale, con disturbo delle strutture del virione necessarie per la penetrazione della cellula, o forse la dissoluzione della capsula del virus (l’OE di origano ad esempio la distrugge). Il fatto che il meccanismo si adifferente da quello tipico degli antivirali di sintesi spiegherebbe il fatto che spesso questi OE sian attivi anche su ceppi resistenti ad acyclovir.

Ci sono però delle interessanti eccezioni, ad esempi il già citato OE di Santolina insularis agisce su HSV inibendo la trasmissione da cellula a cellula; gli OE di Melaleuca alternifolia e di Eucalyptus globulus sembrano agire sul virus dell’herpes sia prima sia durante la penetrazione; la cinnamaldeide sembra fare eccezione poiché inibisce la sintesi proteica virale a livello post trascrizionale.

Molto interessante l’osservazione fatta da molti ricercatori che l’azione degli OE sui patogeni non varia molto tra ceppi da laboratorio e ceppi selvaggi. Questo sembrerebbe supportare l’idea che i patogeni non abbiano sviluppato una resistenza agli OE come hanno invece fatto per quanto riguarda molti antibiotici. E questo nonostante gli OE siano parte della biosfera da moltissimo tempo, e siano stati sicuramente coinvolti in processi d’adattamento di tipo evolutivo. E’ ipotizzabile che la ragione del mancato sviluppo della resistenza sia la complessità degli OE e del loro meccanismo d’azione con punti d’attacco a diversi livelli della membrana cellulare; questo renderebbe più difficile l’attivarsi di meccanismi di resistenza, o quantomeno di quelli di tipo one-step.

(continua)